本文转自:人民网炒股配资平台

人民网记者 韦衍行

双面铜人像、嵌绿松石饕餮纹罍、蛇纹铜铲、玉鸟刻刀、戈形器……今夏,北京大运河博物馆“看·见殷商”展陆续迎来了多位“贵客”,点燃了观众进馆“再探殷商”的热情。

自5月19日对公众开放以来,“看·见殷商”展人气居高不下。目前,展览共展出展品342件(套),重点展品超50件,汇聚全国知名博物馆多件“明星”文物,吸引了数以万计的游客前来打卡。

5月20日,观众正在参观“看·见殷商”展览。人民网记者 韦衍行摄

文博展览人气持续走高,是今年以来我国文物保护利用水平不断提升的缩影。厚重的文物和文化遗产,正日益焕发新活力、绽放新光彩。

百花齐放

博物馆,到底有多“热”?我们能从这组数据中窥斑见豹——“五一”假期,全国博物馆接待观众超6049.19万人次,较2024年“五一”假期参观人数增加了879.87万,同比增长17%,创历史新高。

规模增量、内容提质、科技赋能,观众的观展热情自然水涨船高。除了“看·见殷商”展之外,今年,各大博物馆纷纷亮出“绝活”,为观众献上文化大餐。

通过AI技术的深度应用,国家典籍博物馆“观妙入真”展览完整复原了永乐宫的建筑布局与壁画风貌;辽宁省博物馆推出 “山海有情·大漠鸣沙——在辽宁遇见敦煌”大展,是东北地区迄今为止规模最大的敦煌文化展;山西博物院展览“玉叙尊古——中国古代玉器中的崇古与创新”,诠释了玉文化“以古为鉴,用新载道”的发展规律。

文明因交流而多彩,因互鉴而丰富。今年,多个高质量的国际交流展亦颇受欢迎。故宫博物院推出“乐林泉——中外园林文化展”,一场跨越时空的文明对话在此展开;首都博物馆的峇峇娘惹文化展,带领观众踏入南洋峇峇娘惹的多彩世界;在湖南博物院“遇见庞贝:永恒之城”展览中,观众可以在长沙“邂逅”因火山爆发而“尘封”的庞贝古城。

5月11日,观众在参观“乐林泉——中外园林文化展”。人民网记者 韦衍行摄

拓展边界

打开上海博物馆参观预约的微信小程序,“0:00-6:00”的时段赫然眼前。8月17日,“金字塔之巅:古埃及文明大展”将收官,为了让更多观众能够赶上“末班车”,上博在展览的最后一周实行168小时连续开放,打造前所未有的“博物馆不眠夜”。

截至今年7月28日,特展已接待观众近260万人次。其中,近7成观众来自外省市,外埠观众中逾7成为此专程来沪,可谓“为一座馆赴一座城”的真实写照。

夜游博物馆,方兴未艾。除了上博之外,多家文博机构纷纷在暑期延长开放时间,更大限度满足公众参观需求。中国园林博物馆在夜游时段推出“星河共眠”“神奇植物”主题夏令营,让观众沉浸式感受园林的日与夜;成都自然博物馆“恐龙博士的深夜密令”活动则通过剧本游戏,引导青少年观众充分探索各个展厅。

坚持创造性转化、创新性发展,文物愈发可亲可近。“动画+文物”,又赋予了传统文化全新表达方式。

近日,《哪吒之魔童闹海》上线网络平台,许多观众已迫不及待再回味其中的文物“彩蛋”。暑期档热映的《浪浪山小妖怪》,能看到山西五台县佛光寺、太原市晋祠水镜台、浑源县永安禅寺等众多古建筑的影子。这些影片以丰富的想象力与表现形式,让文化遗产在大银幕上焕发新的光彩。

图为《浪浪山小妖怪》中出现的小雷音寺。片方供图

如今,不仅旅途的目的地是博物馆,旅途的路上也能遇到博物馆。“五一”前夕,空中博物馆“上博号”起航。机舱内的行李架、小桌板等位置呈现上海博物馆所藏青铜器图案,令旅客仿佛置身于青铜器艺术特展;在成都,“三星堆主题列车”于5月18日驶出并投入常态化运营,通过行李架上方的青铜神树、黄金面具等文物主题画面,打造流动的“高铁文化展廊”。

增强自信

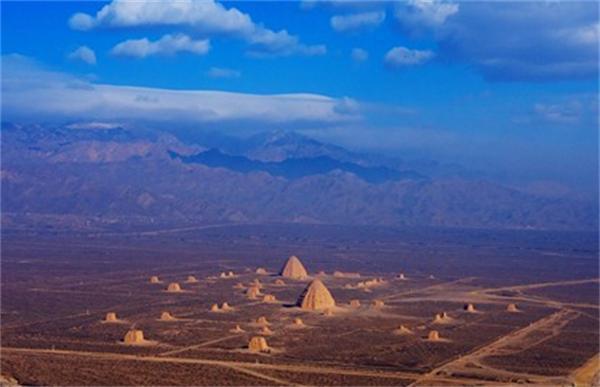

法国巴黎,塞纳河畔,中国文化遗产再放光芒。7月11日,联合国教科文组织第47届世界遗产大会通过决议,将“西夏陵”列入《世界遗产名录》。至此,中国世界遗产总数达到60项。

“西夏陵真实、完整地保存至今,为中华文明多元一体格局和统一的多民族国家形成过程提供了重要见证,在世界文明史上具有不可替代的重要地位。”文化和旅游部副部长、国家文物局局长饶权说。

西夏陵1、2号陵。银川西夏陵区管理处供图

4月,74项文献遗产新列入联合国教科文组织《世界记忆名录》,其中包括中国申报的《随州曾侯乙编钟》等3项遗产,成为全人类共同的记忆财富。

今年,多件流失海外的文物回到祖国怀抱,印证着“文化兴国运兴,文化强民族强”的深刻哲理。

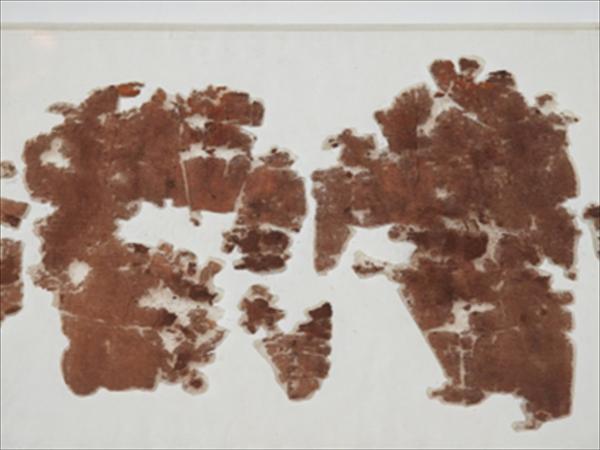

5月,在海外漂泊79年的子弹库帛书《五行令》《攻守占》从华盛顿飞抵北京;3月,41件流失文物艺术品回归中国。新时代,文物回归进入“快车道”。

《攻守占》残片。国家文物局供图

3月1日,新修订的文物保护法施行,新增了关于加强文物追索返还领域国际合作的条款,明确国家对流失文物的收回权利,并规定国务院文物行政部门会同有关部门开展追索工作,以法律的形式为文物回归保驾护航。

展望未来,广大文物工作者要更好担负起新的文化使命,深入挖掘文物和文化遗产的多重价值炒股配资平台,让人们通过文物承载的历史信息,记得起历史沧桑,看得见岁月留痕,留得住文化根脉。

广盛网提示:文章来自网络,不代表本站观点。